今周刊聯合國氣候變遷大會(COP 30) 現場直擊及報導

巴黎氣候協定10年,巴西COP30關鍵看點

一則是今年是2015年巴黎氣候協定的第十年,巴黎協定制定了全球升溫不得超過工業化時期1.5%的上限,但溫室效應仍持續讓地球發燒,在執行面,如何讓增溫速度減緩,會是本屆的討論重點。

其次,巴黎協定重要的精神,在於各個締約國必須清楚訂定各自減碳的貢獻目標,稱為「 國家自定貢獻」(NDC, Nationally Determined Contributions),這個目標每五年更新一次,在今年的COP30,各國必須交出第三次 NDC計畫。

在NDC中,各國將確定排碳上限及淨零路徑,在碳市場的機制(cap and trade)中,這是影響碳價格的關鍵因素,各方都非常關注。

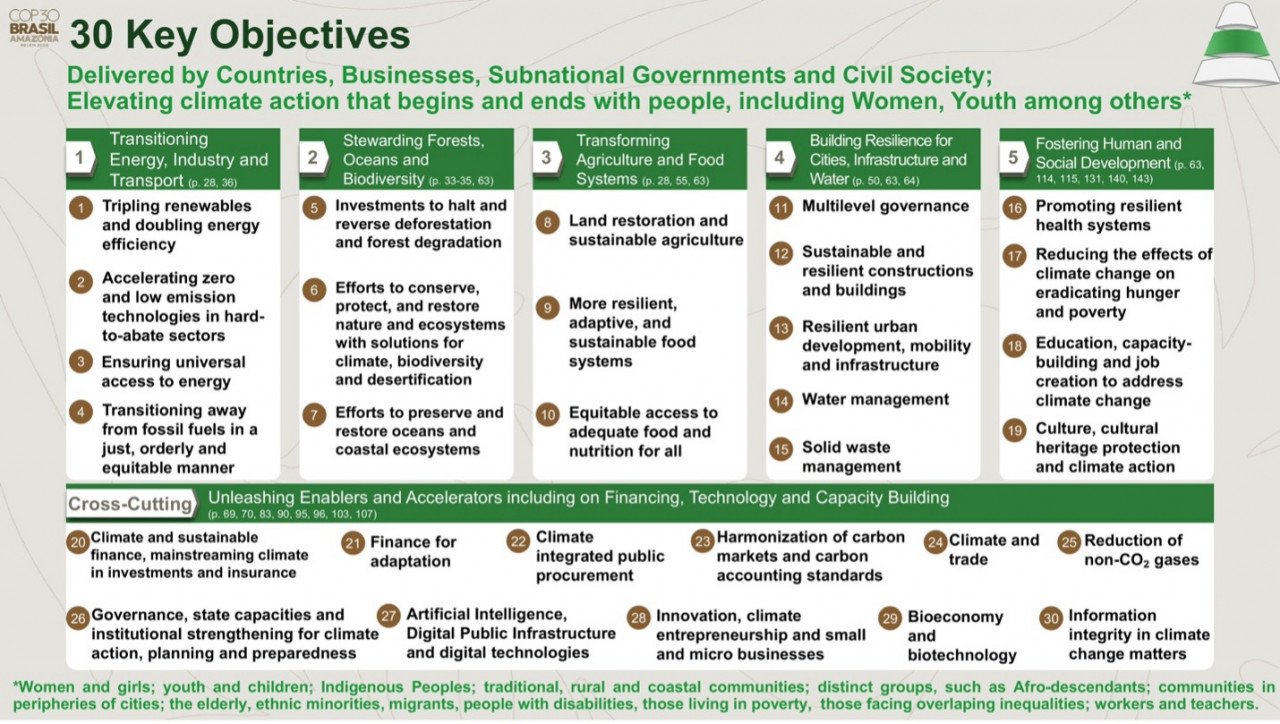

主辦國巴西,雖然洋洋灑灑列出了30大COP30的目標及六個關鍵主題(axes),包括:國家自主貢獻(NDC)、氣候適應和損失損害、氣候融資、氣候正義與公正轉型、打擊虛假資訊以及保護亞馬遜雨林,但各界對於COP 30 的期望及目標,可以大致歸納為以下幾個重點:

圖片來源:COP30網站

圖片來源:COP30網站

一、更積極的減碳目標

2015年的巴黎氣候協定,跟之前的京都議定書最不一樣的地方,就在於訂出清楚地球暖化不得超出1.5度的框架。

在這個目標下,每五年,簽署巴黎氣候協定公約的各國,都必須提出各自國家的減碳貢獻目標(Nationally Determined Contributions, NDCs),今年各國交出第三次減碳目標,也就是一般說的NDC 3.0,這個是未來5-10年,全球氣候框架最重要的基石,有了這個目標,減碳才有方向,政策、技術、碳市場才能找到有運作的核心,碳價也才有基本的方向。

去年COP29亞塞拜然的巴庫峰會中,本來決定在今年二月,各國就必須提交減碳計劃,但大部分國家都認為難度太高,因此將「交卷」最後期限,延到COP30。因此,今年COP30的重頭大戲,就是各國的NDC 3.0的規劃,全球都在期待,各國推出積極,甚至有「野心」的減碳目標,看看能否讓已經落後的巴黎氣候協定,有迎頭趕上的可能。

目前已經有一些國家提出了NDC3.0目標,在COP30的官網上,都可以查得到。

圖片來源:COP30網站

圖片來源:COP30網站

二、氣候金融的缺口能補足

錢一直是全球氣候治理的痛點,先進國家雖都宣示願意資助開發中國家進行氣候應變,但到真正掏錢的時候,就開始怯步。

好不容易,去年COP29結束前,在開發中國家代表離席的威脅下,最終達成的協議,氣候援助金額從每年 1000 億美元,提升至 2035 年前每年 3000 億美元,不過,這個目標,在重重技術問題的干擾下,仍沒達到。

參與COP30的各國,能不能達成共識,減低技術性干擾,3000億真能如實如質到位,也是今年的大挑戰。

特別是川普上任之後,美國不僅退出巴黎協定,更撤回對外援助的氣候資金,分析機構Carbon Brief曾估計,去年,開發國家流向發展中國家的資金,每100元,就有約8元,來自美國,用於減少溫室氣體排放和應對極端天氣,如今,這筆錢被川普收回,缺口能否補回,用什麼方式補回,都是問號。

三、石化工業退場的進程

2023 年的 COP28 ,巴黎協定締約國首次通過的脫離化石燃料決議,不過,在COP 29卻沒有進一步推展,僅延續 COP28 的文本,提及「逐步淘汰未經處理的燃煤電廠及低效率化石燃料補貼」,當時,不少人把矛頭對準主辦的產油國亞塞拜然,不過,這屆巴西沒有這個緊箍咒,各界對此期望提高不少。

不過,就在今年八月,於瑞士日內瓦舉辦的《全球塑膠公約》第五輪談判第二階段,因為核心爭議「全球塑膠生產控制目標」沒能達成共識,讓塑膠減量陷入了新的僵局。此舉會不會影響本屆石化工業的退場進程,也是大家關注的焦點。

四、熱帶雨林基金成立

有人把COP30這屆的峰會,稱爲「森林COP」,主要是因為COP30選在亞馬遜流域出口的重要城市貝倫,巴西特別藉由主辦氣候峰會,啟動「熱帶森林永久基金」,不僅為熱帶國家的森林保護提供資金支持,也是貝倫峰會的重要成果,初步計劃,該基金規模達1250億美元。

不過基金還沒開始推動,已經傳出不少爭議,主要是貝倫這個城市不大,有限的基礎設施,大約只能容納1.5萬的旅客,但COP30的兩週,會有5-6萬人湧進,當地的旅館價格飆升,在峰會舉辦的兩週,一般的兩星民宿,甚至喊到一晚600美元,接近兩萬臺幣的水準,所有的人都喊吃不消,台灣計畫附會的NGO團體,為此也困擾不已。

此外,巴西當局規劃興建一條高速公路,橫跨貝倫環境保護區(The Belém Environmental Protection Area),飽受當地居民、專家及環保人士批評,此舉不僅對生態會有影響,更多專家擔心,這條名為「自由大道」的幹道,會伐木商進出更方便,非法盜採更為便利及猖獗,等於是幫他們開了賺錢大道,與大會標榜的生物多樣性,根本背道而馳。

不論爭議真假為何,每年的 COP會議,總是全球減碳大計劃的角力場,結果牽涉的不只是氣候角力,更是關乎地球的未來,就算台灣目前並非聯合國會員國,但也沒有忽視的權利。

_20251027153237.jpeg_1140x855.jpg)